一般監理団体

東日本国際交流事業協同組合は、平成16年5月に異業種の事業協同組合として設立され、翌年4月に中国から技能実習生を受け入れたのを皮切りに、平成27年にベトナムから、令和元年にモンゴルから、それぞれ受け入れを開始し、現在、3ヵ国からの技能実習生を紹介しています。

平成29年11月に「 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 」(外国人技能実習法)が施行され、技能実習生の受け入れ期間がこれまでの3年から最長5年に延長されましたが、当組合は施行日当日に5年間の受け入れが可能な「一般監理団体」として法務大臣および厚生労働大臣の許可を得ることができました。

技能実習生の受け入れには、受け入れる事業所の常勤職員数に応じて人数枠が定められており、4年目以降の受け入れに関しては、一定の審査基準をクリアした受け入れ事業者のみが対象となります。

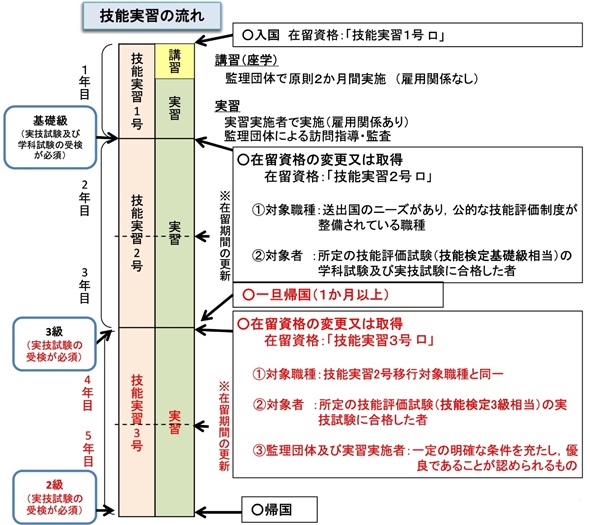

技能実習生の入国から帰国に至るまでの流れは下図のとおりですが、受け入れ認定には外国人実習機構による審査があり、初回は6ヵ月程度の審査期間が見込まれます。

監理団体の業務の運営に関する規程

第1条(目的)

この規程は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本組合において監理事業を行なうに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。

第2条(求人)

(1) 本組合は、以下に記載する58作業の技能実習に関するものに限り、構成員である組合員(以下「傘下企業」)からのいかなる求人の申込みについてもこれを受理します。

農業関係(4作業)

施設園芸、畑作・野菜、果樹、酪農

建設関係(30作業)

パーカッション式さく井工事作業、ロータリー式さく井工事作業、ダクト板金作業、内外装板金作業、木製建具手加工作業、大工工事作業、型枠工事作業、

鉄筋組立て作業、とび作業、石材加工作業、石張り作業、タイル張り作業、

かわらぶき作業、左官作業、建築配管作業、プラント配管作業、保温保冷工事作業、

プラスチック系床仕上げ工事作業、カーペット系床仕上げ工事作業、

鋼製下地工事作業、ボード仕上げ工事作業、カーテン工事作業、

ビル用サッシ施工作業、シーリング防水工事作業、コンクリート圧送工事作業、壁装作業、

押土・整地作業、積込み作業、掘削作業、締固め作業

食品製造関係(11作業)

食鳥処理加工作業、加熱乾製品製造、調味加工品製造、くん製品製造、塩蔵品製造、乾製品製造、発酵食品製造、調理加工品製造、生食用加工品製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、そう菜加工作業

その他(14作業)

家具手加工作業、オフセット印刷作業、製本作業、建築塗装作業、金属塗装作業、

鋼橋塗装作業、噴霧塗装作業、手溶接、半自動溶接、自動車整備作業、ビルクリーニング作業、介護、コンクリート製品製造、宿泊

ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。

(2) 求人の申込みは、団体監理型実習実施者たる傘下企業(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする本組合組合員をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。

(3) 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。

(4) 本組合は、傘下企業からの求人受付に際して、職業紹介費を徴収しません。

第3条(求職)

(1) 本組合は、第2条第1項に記載する58作業の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。

ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。

(2) 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求職票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。

第4条(技能実習に関する職業紹介)

(1) 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。

(2) 団体監理型実習実施者たる傘下企業の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。

(3) 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行ないます。

(4) 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者たる傘下企業に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者たる傘下企業との面接を行っていただきます。

(5) いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。

(6) 本組合は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行なわれている間は団体監理型実習実施者たる傘下企業に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。

(7) 就職が決定しましたら求人された方から監理費を、監理費表に基づき申し受けます。

第5条(団体監理型技能実習の実施に関する監理)

(1) 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3ヵ月に1回以上の頻度で監査を行なうほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行ないます。

(2) 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1ヵ月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行なうとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行ないます。

(3) 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。

(4) 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。

(5) 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行ないます。

(6) 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。 )を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。

(7) 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。

(8) 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置を講じます。

(9) 本組合内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本組合内の一般の閲覧に便利な場所に、本規程を掲示します。

(10)技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行なうことを希望するものが技能実習を行なうことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行ないます。

(11)上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。

第6条(監理責任者)

(1) 本組合の監理責任者は、専務理事・鶴嶋浩二です。

(2) 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。

イ.団体監理型技能実習生の受入れの準備

ロ.団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整

ハ.団体監理型技能実習生の保護

ニ.団体監理型実習実施者たる傘下企業及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理

ホ.団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること

ヘ.国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整

第7条(監理費の徴収)

(1) 監理費は、団体監理型実習実施者たる傘下企業へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。

(2) 監理費は、団体監理型実習実施者たる傘下企業から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者たる傘下企業から、別表の監理費表に基づき申し受けます。

その額は、団体監理型実習実施者たる傘下企業と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

(3) 監理費および講習費は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

(4) 監理費(監査および指導費等を含む)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表に基づき申し受けます。その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。 )の額を超えない額とします。

(5) 監理費以外の諸経費は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表に基づき申し受けます。その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。

第8条(その他)

(1) 本組合は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。

(2) 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者たる傘下企業、団体監理型技能実習生等の両方から本組合に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。

(3) 本組合は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者たる傘下企業から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。

(4) 本組合は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者たる傘下企業に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。

(5) 本組合の取扱職種の範囲等は、第2条第1項に記載する58作業です。

(6) 本組合の業務の運営に関する規程は、以上のとおりですが、本組合の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。

技能実習生の入国から1年目の実習修了に至るまで

①実習生受け入れの相談

実習生受け入れの相談 (技能実習制度の説明、職種の適合に関する確認、待遇についての調整等)

②当組合加入のお申込み

当組合加入のお申込み、現地送り出し機関への求人募集

③組合・企業による現地面接

受入れ企業の担当者が現地にて、受入れ企業にあう人材を選びます。

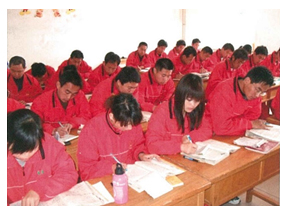

④入国前講習

日本語はもちろん、日本の習慣、礼儀等をしっかり学んでから入国します。

⑤日本へ入国

在留資格と査証を取得して日本に入国します。

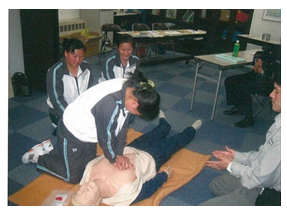

⑥組合にて入国後講習

日本語、日本の習慣等、日本の交通ルール、防犯、労働関係法令、入管法等を学びます。(174時間)

⑦企業での技能実習開始

受入企業に配属され、1年目の技能実習1号を開始します。 毎月組合員が訪問指導、3ヶ月に1回監査訪問いたします。

⑧技能検定試験

基礎2級の技能検定です。 合格者は技能実習2号へ移行。 移行手続きを終え、1年目の技能実習1号が終了し、2年間の技能実習2号を開始します。)

註

技能実習生の受け入れに際しては、以下のような準備が必要です。

1.技能実習責任者(1名)、技能実習指導員(複数名:うち1名は技能実習責任者との兼任も可)、生活指導員を選任して下さい。

2.技能実習責任者は、初回受け入れ前に「監理責任者等講習」を受講して受講証明書を取得し、以後3年毎に所定の講習を受講する義務があります。

3.技能実習指導員は、常勤の役職員で、実習する技能について5年以上の職務経験を有することが必要です。

4.技能実習指導員の特別教育受講等が必須条件となっている作業がありますので、事前に当組合までご確認下さい。

5.建設関係の職種/作業で技能実習生を受け入れる際は、建設業許可を受け、建設キャリアアップシステムに登録する必要があります。

6.塗装職種の建築塗装作業と鋼橋塗装作業で技能実習生を受け入れる際は、建設業許可を受け、建設キャリアアップシステムに登録する必要があります。

7.実習生の宿舎 (一戸建・共同住宅いずれでも可)を準備していただく必要がありますが、『事業附属寄宿舎規程』(第一種寄宿舎)が準用されます。

【1人当たり寝室床面積4.5㎡以上の確保、火災警報機および消火器の設置や避難器具(2階以上の場合)の準備、貴重品保管庫の設置等】

8.給与から家賃+水道光熱費を実費の人数割りで控除できますが、実習生は控除額に上限(20,000円以内)があります。

当組合を監理団体として技能実習生を受け入れ可能な職種・作業の一覧

令和5年10月1日現在

建設関係

| 職 種 | |

|---|---|

| さく井 | パーカッション式さく井工事作業 ロータリー式さく井工事作業 |

| 建築板金 | ダクト板金作業 内外装板金作業 |

| 建具製作 | 木製建具手加工作業 |

| 建築大工 | 大工工事作業 |

| 型枠大工 | 型枠工事作業 |

| 鉄筋施工 | 鉄筋組立て作業 |

| とび | とび作業 |

| 石材施工 | 石材加工作業 石張り作業 |

| タイル張り | タイル張り作業 |

| かわらぶき | かわらぶき作業 |

| 左官 | 左官作業 |

| 配管 | 建築配管作業 プラント配管作業 |

| 熱絶縁加工 | 保温保冷工事作業 |

| 内装仕上げ施工 | プラスチック系床仕上げ工事作業作業 カーペット系床仕上げ工事作業 鋼製下地工事作業 ボード仕上げ工事作業 カーテン工事作業 |

| サッシ施工 | ビル用サッシ施工作業 |

| 防水施工 | シーリング防水工事作業 |

| コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事作業 |

| 表装 | 壁装作業 |

| 建設機械施工 | 押土・整地作業 積込み作業 掘削作業 締固め作業 |

農業関係

| 職 種 | |

|---|---|

| 耕種農業 | 施設園芸 畑作・野菜 果樹 |

| 畜産農業 | 酪農 |

食品製造関係

| 職 種 | |

|---|---|

| 食鳥処理加工業 | 食鳥処理加工作業 |

| 加熱性 水産加工食品製造業 |

加熱乾製品製造 調味加工品製造 くん製品製造 |

| 非加熱性 水産加工食品製造業 |

塩蔵品製造 乾製品製造 発酵食品製造 調理加工品製造作業 生食用加工品製造作業 |

| ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業 |

| そう菜製造業 | そう菜加工作業 |

その他

| 職 種 | |

|---|---|

| 家具製作 | 家具手加工作業 |

| 印刷 | オフセット印刷作業 |

| 製本 | 製本作業 |

| 塗装 | 建築塗装作業 金属塗装作業 鋼橋塗装作業 噴霧塗装作業 |

| 溶接 | 手溶接 半自動溶接 |

| 自動車整備 | 自動車整備作業 |

| ビルクリーニング | ビルクリーニング作業 |

| 介護 | 介護 |

| コンクリート製品製造 | コンクリート製品製造 |

| 宿泊 | 接客、衛生管理作業 |